ガバナンス

コーポレートガバナンス

本投資法人の機関

本投資法人の機関運営は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)に基づき、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名(男性)、監督役員3名(男性1名、女性2名)、役員会及び会計監査人により行われています。詳細については、「投資法人の仕組み」をご参照ください。

執行役員及び監督役員

●役員の状況・任期

執行役員は、本投資法人の業務を執行し、本投資法人を代表し、本投資法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています。

監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています。監督役員は執行役員のみならず、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して本投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査を行うことができます。

執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年です。

なお、執行役員及び監督役員の状況については、「役員の状況」をご参照ください。

●役員の独立性

本投資法人は、執行役員及び監督役員について本資産運用会社及びスポンサー関係者からの高い独立性を確保するため、2012年4月1日の合併以来、本資産運用会社及びスポンサー関係者と関係を持たない執行役員及び監督役員を選任しています。

なお、本投資法人の執行役員が欠けた場合又は執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合、本資産運用会社の代表取締役が本投資法人の執行役員を一時的に兼務することがあります。

●役員の選任理由及び役員会への出席状況

役員の選任にあたっては、投信法等の各種法令に定める欠格事由(投信法第98条、第100条及び200条並びに投信法施行規則第244条)に該当しないことを前提として、以下の選任理由により、投資主総会の決議を経て選任されています。なお、執行役員及び監督役員は、いずれも本投資法人との間に特別の利害関係を持たない第三者で構成されています。

| 役職名 | 氏名 | 選任理由 | 性別 | 役員会出席状況(注) |

|---|---|---|---|---|

| 執行役員 | 増田 要 | 企業法務を中心として、法律の専門家としての豊富な経験、知見を有しており、投資法人の固有の仕組み及びストラクチャー等について実務経験をとおして熟知しているとともに、経営に関する高い見識を有すること。 | 男性 | 88.2% (15回/17回) |

| 監督役員 | 御宿 哲也 | コンプライアンス関連を中心として、法律の専門家としての豊富な経験、知見を有しており、専門分野を含む幅広い見地から投資法人の経営の監督を行うことができると期待されること。 | 男性 | 82.4% (14回/17回) |

| 監督役員 | 梅澤 真由美 | 会計の専門家としての豊富な経験、知見を有しており、専門分野を含む幅広い見地から経営の監督を行うことができると期待されること。 | 女性 | 94.1% (16回/17回) |

| 監督役員 | 富山 暁子 | 法律の専門家としての豊富な経験、知見を有しており、専門分野を含む幅広い見地から経営の監督を行うことができると期待されること。 | 女性 | 100% (2回/2回) |

| (注) | 第24期(2023年12月期)に開催された役員会への出席状況を示しています。 |

|---|

役員等の報酬

●執行役員及び監督役員の報酬

本投資法人の規約の定めにより、執行役員の報酬は1人当たり月額80万円を上限、監督役員の報酬は1人当たり月額50万円を上限とし、その金額は役員会で決定しています。役員毎の報酬の総額は、下表のとおりです。なお、過去の各営業期間における役職毎の報酬の実績は、「IRライブラリー」内の資産運用報告をご参照ください。

| 役職名 | 氏名 | 第24期(2023年12月期)における 役職毎の報酬の総額 |

|---|---|---|

| 執行役員 | 増田 要 | 6,600千円 |

| 監督役員 | 御宿 哲也 | 3,600千円 |

| 監督役員 | 梅澤 真由美 | 3,600千円 |

| 監督役員 | 富山 暁子 | 600千円 |

●会計監査人の報酬

会計監査人の報酬額は、1営業期間3,000万円を上限とし、その金額は役員会で決定しています。会計監査人の報酬の総額は下表のとおりです。なお、過去の各営業期間における報酬の実績は、「IRライブラリー」内の資産運用報告をご参照ください。

| 役職名 | 法人名 | 第24期(2023年12月期)における報酬の総額 |

|---|---|---|

| 会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 29,550千円 |

| (注) | 会計監査人の報酬には、新投資口の発行に伴うコンフォートレター作成業務等に係る報酬(3,300千円)が含まれています。 |

|---|

●本資産運用会社への支払報酬

本投資法人は、投信法の規定により使用人の雇用が禁じられているため、従業員を雇用せず、本資産運用会社に資産運用を委託しています。

本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、本資産運用会社に対して資産運用報酬を支払います。当該報酬の種類、その計算方法及び総額は以下のとおりです。

(計算方法)

| 報酬の種類 | 報酬の計算方法 |

|---|---|

| 運用報酬1 | 本投資法人が保有する総資産の各営業期間中の3月、6月、9月の各末日及び各営業期間の決算期(以下「計算基準日」といいます。)に、年率0.35%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率を乗じ、1年365日として前計算基準日(同日を含みません。)から当該計算基準日(同日を含みます。)までの日数(以下「対象日数」といいます。)により日割計算した金額(円単位未満切捨て)とします。 |

| 運用報酬2 | 本投資法人の各営業期間におけるNOI(Net Operating Income)に1.0%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。 |

| 運用報酬3 | 本投資法人の各営業期間にかかる運用報酬3控除前分配金額を毎年12月末日における発行済投資口の総口数で除した金額(円単位未満切捨て)に43,000(ただし、投資口が分割された場合、43,000に分割割合を乗じた数値とし、複数回の投資口の分割がされた場合には、同様の処理を繰り返すものとします。)を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する係数を乗じた金額とします。 |

| 取得報酬 | 不動産関連資産等(規約第28条第2項乃至同条第4項に掲げる資産をいいます。以下同じです。)を取得した場合、当該不動産関連資産等の取得価額(消費税等(規約第39条に定義するものです。以下同じです。)相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に0.75%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。ただし、当該不動産関連資産等をスポンサー関係者から取得した場合においては、当該不動産関連資産等をスポンサー関係者以外から取得した場合に適用されるべき料率から0.25%引き下げた料率を適用するものとします。 |

| 譲渡報酬 | 不動産関連資産等を譲渡した場合、当該不動産関連資産等の譲渡価額(消費税等相当額及び譲渡に伴う費用等を除きます。)に0.5%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。ただし、当該不動産関連資産等をスポンサー関係者に譲渡した場合においては、当該不動産関連資産等をスポンサー関係者以外に譲渡した場合に適用されるべき料率から0.25%引き下げた料率を適用するものとします。 |

| 合併報酬 | 本投資法人が行う合併において、本資産運用会社が本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合には、本投資法人は本資産運用会社に対し、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、合併報酬を支払います。かかる報酬は本投資法人が承継する不動産関連資産等の合併時における鑑定評価額に0.25%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率を乗じた額(円単位未満切捨て)及びこれに係る消費税相当額の合計額とします。 |

(報酬の総額)

(単位:千円)

| 報酬の種類 | 第22期(2021年12月期) | 第23期(2022年12月期) | 第24期(2023年12月期) |

|---|---|---|---|

| 運用報酬1 | 1,367,633 | 1,352,064 | 1,391,457 |

| 運用報酬2 | 63,667 | 109,633 | 223,446 |

| 運用報酬3 | 15,910 | 29,627 | 130,849 |

| 小計 | 1,447,210 | 1,491,325 | 1,745,752 |

| 取得報酬 | 5,654 | - | 250,326 |

| 譲渡報酬 | 56,500 | - | - |

| 合併報酬 | - | - | - |

| 総額 | 1,509,365 | 1,491,325 | 1,996,078 |

第20期(2019年12月期)以前の各営業期間における報酬の実績は、「IRライブラリー」内の資産運用報告をご参照ください。

利益相反取引への取組み

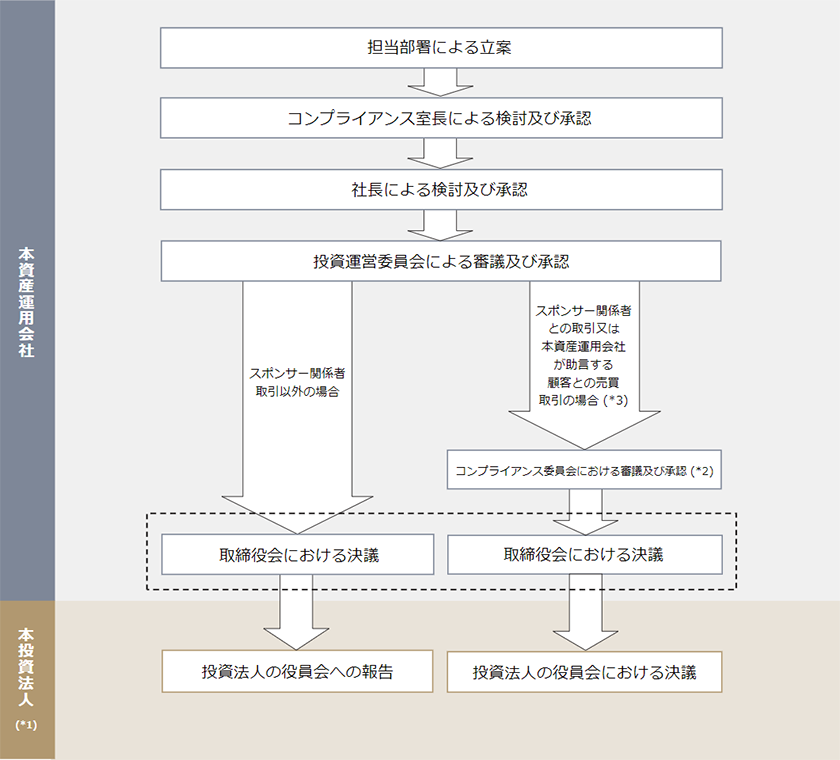

本資産運用会社は、本投資法人の投資主の皆様からの信用を獲得するためには利益相反の厳正な管理が不可欠と考え、法令による要請以上に厳格な意思決定プロセスを定めています。具体的には、法令に規定される利害関係人等に加え、本資産運用会社の株主及びその子会社等を含めてスポンサー関係者と規定し、スポンサー関係者と本投資法人との取引について、取引に係る基準や手続を詳細に定めています。

本資産運用会社は、本投資法人がスポンサー関係者との間で所定の取引を行う場合には、投資運営委員会、コンプライアンス委員会における審議及び承認に加えて、取締役会の決議及び本投資法人役員会の決議を得るものとしています。

運用資産を取得・売却する際の意思決定プロセス

本投資法人が運用資産を取得・売却する際の意思決定プロセスは下図のとおりです。

スポンサー関係者との取引については、法令による要請以上に厳格な意思決定プロセスを定めており、利益相反を管理するための「アームズ・レングス・ルール」の遵守と透明性の確保に努めています。また、運用資産の取得あるいは売却の相手方がスポンサー関係者となる場合は、本資産運用会社へ支払う報酬が規約の規定に従い減額されます。

それ以外にも、賃貸借契約の締結・変更や工事の発注等を含むスポンサー関係者との全ての取引は、原則として全てスポンサー関係者との取引と同じ意思決定プロセスを必要とするとともに、第三者からの見積等の取得等により内容の公正さについて留意しています。

| (*1) | 本投資法人の役員会は、いずれもスポンサー関係者と関係を持たない第三者で構成されています。 |

|---|---|

| (*2) | コンプライアンス委員会の開催には、外部専門家(弁護士)の出席が原則必要と定めており、外部専門家は議案の棄却権限を有しています。 |

| (*3) | 本投資法人による本資産運用会社が行う投資助言業務の顧客との間の不動産等の売買に際しては、当該顧客をスポンサー関係者として取扱います。更に投資運営委員会での当該取引の議決には、外部専門家(不動産鑑定士)の出席が必要と定めており、外部専門家は議案の棄却権限を有しています。 |

コンプライアンス

コンプライアンスに対する取組み及び体制

本投資法人及び本資産運用会社は、資産運用の適正性と業務の遂行の健全性・適正性の確保、及び投資者の保護等を図るべく、コンプライアンスに関する運用体制を構築しています。

本資産運用会社においては、コンプライアンスの徹底や腐敗防止を含む企業倫理に関する問題を経営の最重要課題として位置付け、取締役会をはじめ、コンプライアンス委員会、代表取締役社長、コンプライアンス室長がそれぞれの権限と責任において、コンプライアンスに関する様々な事項の審議決定・管理等を実施するための体制を整備しています。具体的には企業倫理にかかる基本方針及び役職員の行動指針を定めた「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンスの遵守・実践に努め、誠実かつ公正な企業活動を遂行するとともに、自己規律に基づく経営の健全性を確保しています。そして、コンプライアンス遵守の重要性を認識し、役職員が日々の業務運営の中でコンプライアンスを実践・実現するための行動規範として「コンプライアンス・マニュアル」を、コンプライアンスを実践するための具体的な計画として「コンプライアンス・プログラム」を制定しています。

腐敗防止・反社会的勢力に対する取組み

本資産運用会社では、腐敗防止や反社会的勢力の排除のため、コンプライアンス研修等を通じ全役職員(契約社員及び派遣社員等を含みます。本項において以下同じです。)へ理解の徹底を図るとともに、毎年全ての組織及び業務を対象として実施する内部監査及び事務検査等によって実施状況を検証しています。

●腐敗防止に対する取組み

本資産運用会社では、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」及び「就業規則」において、全役職員に対して、公私混同を排除することを求めるとともに、国内外の法令に従い、国内外の公務員やみなし公務員に対して接待や便宜の供与等を行うことを禁止しています。また、業務上の取引の有無にかかわらず、社会通念上における社交儀礼の範囲を超える接待や便宜等の供与あるいは収受の禁止等を定めています。

具体的な取組みとしては、取引の公正性を確保するため、当該取引について自己又は第三者の利益を不当に図るものではないことなどの確認と表明を当該取引の申請時に各役職員に求めています。

なお、本資産運用会社では、これまでに内部監査や事務検査等によって法令等に違反した接待・贈与は検出していません。また、腐敗行為に関する法令違反や行政処分はありません。

内部監査の詳細は、後記リスクマネジメント内の「内部監査の実施」をご参照ください。

●反社会的勢力の排除に向けた取組み

本資産運用会社では、「反社会的勢力に対する基本方針」を策定・公表し、これを遵守することによりステークホルダーの皆様からの信頼の保持並びに業務の健全性と適切な運営の確保に努めています。また「コンプライアンス委員会規程」及び「反社会的勢力への対応に関する取扱規則」において反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断するための各種の手続や、反社会的勢力への利益供与の禁止等を定め、組織体制を整備・運用しています。

組織体制の概要は以下のとおりです。

- コンプライアンス室長は、反社会的勢力への対応並びに反社会的勢力との新規取引の遮断について統括し、態勢整備全般を所管します。

- 各部署は、反社会的勢力への対応に関する窓口部署として、個別事案の処理対応を所管します。

- コンプライアンス室長は、反社会的勢力との取引遮断・防止に関する取組状況等に関して、適宜コンプライアンス委員会及び取締役会宛に報告を行います。

- コンプライアンス委員会及び取締役会は、反社会的勢力との取引遮断・防止に関する取組状況について報告を受けるとともに、個別及び一般的な反社会的勢力に対する本資産運用会社の取組方針に関してそれぞれ必要に応じて承認を与えます。

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する取組み

近年、日本及び国際社会がともに取り組むべき課題として、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」といいます。)対策の重要性が高まっています。金融機関等においては、関係省庁等と連携し、犯罪者やテロリスト等につながる資金の流れを断つこと、すなわちマネー・ローンダリング等を防⽌するための管理態勢を強化し、健全な金融システムを維持することに努めています。

本資産運用会社は、マネー・ローンダリング等の対策の重要性を認識し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」をはじめとする関連法令等を遵守するとともに、2018年2⽉に金融庁が策定・公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、リスクベース・アプローチの考えに基づき、適切な措置を適時に実施できるリスク管理態勢の構築を進めています。

本資産運用会社は、マネー・ローンダリング等を防止するため、「取引時確認等の措置の実施に関する規則」を策定し、各種確認手続及び統括管理者(コンプライアンス室長)による監査等を実施しています。

内部通報制度の整備

本資産運用会社では、コンプライアンス経営の強化に資することを目的として「内部通報規則」を策定し、全役職員(契約社員及び派遣社員等を含みます。)が通報・相談可能な内部通報制度を整備しています。

「内部通報規則」においては、あらゆるハラスメントを含む組織的又は個人的な不正行為(不正行為の生じるおそれがある場合も含みます。)を通報又は相談(以下総称して「通報等」といいます。)の対象とし、公益通報者保護法や社内規程等に則り、通報者・相談者の保護(不利益取扱いの禁止、匿名通報の対応、内容の秘匿、利益相反関係の排除等)、通報等による不正行為の発見・是正の手続(調査方法、処分方法、通報者へのフォローアップ等)を定めています。

また、内部通報の窓口は、コンプライアンス室に設置する内部窓口(ただし、コンプライアンス室所属の役職員による不正行為等の通報等については、代表取締役社長を内部窓口とします。)に加え、本資産運用会社と業務上の関係を有さない社外弁護士を外部窓口とし、内部通報制度の実効性確保に努めています。なお、コンプライアンス室は役職員に対して研修を実施するなど、周知に努めるとともに、特に新入社員には入社時に実施するコンプライアンス研修において説明しています。

具体的な通報等の処理においては、通報等を受領した場合、各窓口は、調査の必要性について公正、公平かつ誠実に検討の上、速やかに通報者に検討の結果及び今後の対応について通知し、調査担当者による調査結果は、通報者及びコンプライアンス委員会に報告します。

調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、速やかに是正措置及び再発防止策を講じ、是正措置の結果をコンプライアンス委員会へ報告することとしています。

また、当該不正行為に関与した者に対しては、就業規則等に従って処分を課し、必要に応じ行政機関等への報告を実施するなど、適切に対処します。

さらに、通報処理終了後も、当該不正行為が解消されているか、通報者等に対して通報等を理由とした不利益取扱いが行われたりしていないかを確認するなど、通報者等の保護に係る十分なフォローアップを実施するものとしています。

社内研修の実施

本資産運用会社では、全役職員(契約社員及び派遣社員等を含みます。本項において以下同じです。)を対象に定期的にコンプライアンス研修を実施しています。

コンプライアンス研修は、毎年定期的に実施することを「コンプライアンス・プログラム」に定め、その進捗状況及び実施結果をコンプライアンス委員会に半年に一度報告しています。

コンプライアンス研修は、新入社員向け、全役職員向け、運用部門役職員向けなどの対象者別にテーマを設定するとともに、法令等改正の動向や内部監査等の結果も踏まえて、より時宜にかなったテーマとなるよう検証して実施することにより、更なるコンプライアンス文化の醸成を図っています。

近年における研修実績は以下のとおりです。

| 年度 | 開催回数 | 主な研修テーマ |

|---|---|---|

| 2021年度 | 15回 |

|

| 2022年度 | 14回 |

|

| 2023年度 | 16回 |

|

リスクマネジメント

リスクに対する管理態勢

●リスク管理体制の構築

本投資法人がその資産運用を委託する本資産運用会社は、経営の健全性を確保するとともに金融商品取引業者としてのリスク管理を適切に行い、その責務を果たすことを目的としたリスク管理体制を構築しています。

●リスク管理基本方針

本資産運用会社の取締役会は、経営方針や戦略目標を踏まえた「リスク管理基本方針」を策定し、適切なリスク管理体制の整備を統括しています。リスク管理基本方針は、以下のとおりです。

- 当社は、経営の健全性を確保し、金融商品取引業者としての受託者責任を果たすため、業務運営の過程で発生するリスクを適切に管理し、コントロールしていくことを経営上の最重要課題の一つとして認識し、リスク管理態勢の整備に取り組むものとする。

- 当社は、適切なリスク管理を行うため、相互牽制機能が発揮される組織を整備するとともに、適切な人員配置、研修体制の整備、事故防止のための適切な方策を講じるものとする。

- 当社の役職員は、日常の業務運営には常にリスクが内在することから、役職員全てがリスク管理の担い手であることを認識し、リスク管理の重要性を理解し、実践する。

●「3つの防衛線」を意識したリスク管理の体制

近年、金融機関や上場企業等を中心として、「3つの防衛線」という考え方を意識したリスク管理体制の整備が進められており、本資産運用会社もこの考え方を採用しています。

具体的には、まず業務を実施・遂行する部署が「第1の防衛線」としてリスクのオーナーとなり、各部署の部長・室長はリスク管理責任者として、担当業務において発生するリスクを把握・所管し、コントロールします。次に、「第2の防衛線」であるコンプライアンス室がリスクやそれに対するコントロールの監視を行い、コンプライアンス室長はリスク管理統括責任者として、本資産運用会社におけるリスク管理を統括し、その責任者として必要な指揮及び監督を行います。そして、「第3の防衛線」では、内部監査や事務検査を通じて、第1・第2の防衛線で作られたプロセスの有効性を評価・検証します。

本資産運用会社は、本投資法人の資産運用会社として、この「3つの防衛線」の考え方に基づき、日常の業務運営には常にリスクが内在することを意識するとともに、役職員全てがリスク管理の担い手であることを自覚しながら、業務を遂行しています。

●リスク管理の実施プロセス

本資産運用会社は、「リスク管理規程」及びその細則において、リスク管理の実施プロセスや具体的手続を定めています。リスク管理の実施プロセスは以下の7点で構成され、各プロセスを包括的に実施するため、「リスク管理シート」を用いています。

- 年度リスク管理計画の策定

- リスクの洗い出し

- リスクの分析・評価

- 追加コントロールの立案・実施

- リスク管理シートの確定・承認

- 内部監査及び事務検査によるモニタリング

- リスク管理状況の改善

内部監査の実施

本資産運用会社は、「内部監査規程」に基づき、リスク管理が有効に機能しているかを検証・評価するため、内部監査を実施しています。内部監査は1年に1回以上実施することとしており、本資産運用会社は設立以来、毎年内部監査を実施しています。

●内部監査の対象範囲、方法及び指摘事項の改善

本資産運用会社の内部監査は、本資産運用会社の全ての組織及び業務を対象として行います。具体的には、本資産運用会社の全ての組織・業務にまつわるリスクを「リスク管理シート」を用いて一元的に把握し、そのリスクに対するコントロールが有効に機能しているかを内部監査で検証・評価しています。

内部監査終了後、内部監査責任者であるコンプライアンス室長は、内部監査の結果を社長、コンプライアンス委員会及び被監査部門に報告します。また、内部監査責任者が必要と判断した場合は、併せて取締役会に報告します。

内部監査責任者は、内部監査における指摘事項等の改善状況を被監査部門に確認し、四半期ごとに社長及びコンプライアンス委員会に報告します。また、内部監査責任者が必要と判断した場合は、併せて取締役会に報告します。

危機管理

本資産運用会社では、自然災害、各種犯罪及びシステム障害等に起因する危機の発生が経済的損失、著しい業務の支障等として本投資法人の経営及び資産運用業務に重大な影響を及ぼすことを認識し、危機発生時の災害を最小限に留め、従業員の安全及び安心を確保するため、「危機管理規程」及び「コンティンジェンシープラン」を定めた上で様々な対策を実施しています。

●危機管理に関する主な施策

- BCP(事業継続計画)マニュアルの策定

- BCP訓練の実施(年1回)

- 安否確認システムの導入及び模擬訓練の実施(年4回)

- 従業員への防災グッズの配布

- 備蓄品の貯蔵